按Enter到主內容區

從生成式 AI (Generative artificial intelligence)到低軌衛星,科技正以前所未有的速度改變世界。面對這股浪潮,「智慧國家 2.0 綱領」不只要與時俱進,更要立於科技變革的浪頭之上,將臺灣打造成「智慧科技島.數位新社會」,以創新為舵、科技為帆,推動產業轉型、厚植國家韌性,讓科技成為守護臺灣韌性的關鍵力量。

延續自 2021 年起實施的「智慧國家方案(2021–2025)」,在全新升級的 2.0 版本裡,「智慧科技」分組預計在 2025 至 2028 年間,專注建立國家級的數位基礎設施,推動主權 AI與前瞻關鍵技術。

當歐盟、美國、日本與韓國紛紛積極發展 AI、強化 6G 與半導體技術時,臺灣也以「人工智慧之島」為願景,積極擘劃數位藍圖,期以創新驅動國力,引領臺灣持續進步。

打造主權 AI

過去四年,臺灣在人工智慧的研發與應用上穩健前進。政府推動生成式 AI 技術,鼓勵學研與產業開發在地化模型,並以 AI 超級電腦提供運算支援。舉例來說,中興大學團隊運用國科會開發的「TAIDE」模型,打造農業專用 AI「神農 TAIDE」,整合超過兩萬筆農業文獻,協助農民與研究人員快速掌握作物管理知識。

接下來,政府將推動「主權 AI」體系,建立高品質繁體中文語料庫,作為 AI 訓練與應用的核心基礎。這麼做,是為了減少對外國或簡體中文模型的依賴,避免 AI 的回應逐漸偏離臺灣的文化特質。

「智慧國家2.0」綱領預計在 2028 年前完善 AI 訓練語料生態。2026 年,將有十個中央機關率先釋出資料,2027 年再推動五個地方政府加入,打造屬於臺灣的 AI 知識體系。

AI 的進步也需要強大的算力支撐。「智慧國家2.0」綱領規劃建置 AI 雲端運算中心,預計在 2029 年提升至 23 MW(兆瓦,Megawatt),成為推動產學創新的核心基礎。

行政院副院長鄭麗君在「資料賦能 創新永續 113年政府資料開放頒獎典禮」致詞指出,我國要打造「主權 AI 訓練語料庫」(圖/數位發展部)

行政院副院長鄭麗君在「資料賦能 創新永續 113年政府資料開放頒獎典禮」致詞指出,我國要打造「主權 AI 訓練語料庫」(圖/數位發展部)

佈局 6G 與低軌衛星

在強化數位基礎建設方面,智慧國家 2.0 將積極推動 6G 與低軌衛星發展,建立高韌性的通訊環境。這不僅是技術升級,更關乎國家安全與民眾生活。

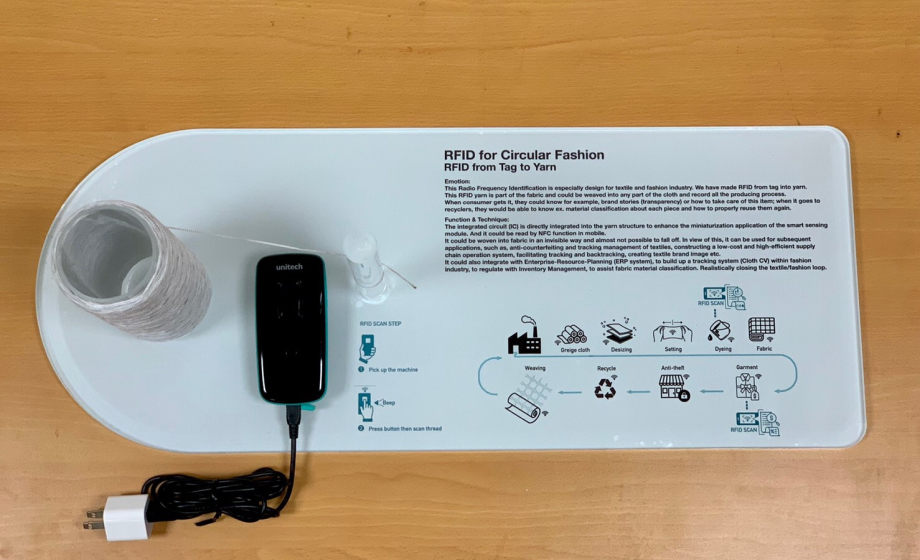

政府延續 2024 年的 B5G 成果,預計於 2027 年發射我國首顆 B5G 低軌通訊衛星,並在隔年完成自主研發的「1B 通訊酬載」太空驗證,實現具通訊功能的自製衛星升空。這項進展象徵臺灣正式邁向太空通訊時代,也將成為未來 6G 地空整合網路的重要節點。

低軌衛星的佈署,能讓偏鄉、離島與海域維持穩定連線,確保在災害發生或通訊中斷時仍能迅速應變。政府也將導入 AI 主動防禦技術,強化網路與資料傳輸安全,打造一個不易被干擾、具備防護能力的通訊體系,讓臺灣的數位通訊更具韌性。

低軌通訊衛星預計在 2027 年發射(圖/TASA)

低軌通訊衛星預計在 2027 年發射(圖/TASA)

挑戰 1 奈米製程與突破量子技術

臺灣在前瞻科技的研發上早已建立優勢。從半導體、AI 晶片到量子科技,我國近年逐步累積能量,如今正邁向更具挑戰的階段。智慧國家 2.0 將延續這些成果,讓臺灣在全球科技競爭中不只是參與者,更是引領趨勢、開創未來的關鍵力量。

未來四年,政府將推動更高效能、低功耗、傳輸速度更快的 AI 晶片,並挑戰目前全球仍難以突破的 1 奈米製程技術,讓臺灣持續站在半導體創新的最前線。

在材料技術上,我國正加速開發 GaN(氮化鎵)與 SiC(碳化矽)等化合物半導體材料與封裝技術。這些關鍵材料與技術,應用於電動車、半導體、航太工業、工業製造等領,比如提升臺灣在車用電力電子元件的自主能力,讓電動車充電更快速、充電設備更輕量,充一次電能行駛的更遠,同時進一步降低對國外零組件的依賴。

我國也將持續布局矽光子與智慧機器人等前瞻領域,培育下一代關鍵科技的研發動能。

另一個關鍵方向是量子科技。政府正研發新一代量子電腦與量子通訊技術,並建立「國產量子低溫測試平台」,推動學研與產業合作。

中研院啟用國內首座量子晶片製程研發及測試平台(圖/科技產業資訊室)

中研院啟用國內首座量子晶片製程研發及測試平台(圖/科技產業資訊室)

這些研發不只是技術突破,更是一種長期投資。政府將整合國科會、經濟部、中研院及產學研能量,讓科研成果能走出實驗室,實際帶動產業升級。當臺灣能掌握自己的晶片技術與關鍵材料時,就能在下一個科技世代中,為世界創新樹立新的標準。

以科技自主迎向未來

智慧科技是智慧國家 2.0 的核心引擎。從主權 AI 到運算中心,從量子研究到低軌衛星,這些布局都在強化臺灣的科技自主力與國際信任。

當偏鄉能透過衛星網路遠距醫療、企業能運用在地 AI 模型創新生產、災害現場能穩定保持聯繫時,這些看似日常的便利,背後都源自於一個更堅實的智慧科技基礎。這不只是技術的進步,更是臺灣以創新與韌性面對未來的方式。